什麼樣的課程產品(老師)能讓學生一上再上?

在社群平台看到 Tobie 偷偷詢問雷蒙(原串文連結):

你是怎麼養出一批鐵粉的?

雷蒙回應的 10 點內容

- 先當別人的鐵粉。

- 一開始別想著變現,先想著陪伴。

- 公開掙扎比賣弄成功更有共鳴。

- 真誠比頻率重要,穩定比爆紅重要。

- 只推你真正用過的東西,讀者沒那麼笨,他會知道。

- 留下讓人想回頭的內容,不是只追一時的觸及。

- 有節制的自動化設計。

- 真誠對人、誠實對事,是最難被抄襲的護城河。

- 信任 = 差異化*行動;比別人多做一點,做別人不願做的。

- 鐵粉不是你養出來的,是你慢慢篩選出來的。

Kevin Kelly 的「1000 個鐵桿粉絲」理論背景

在深入分析雷蒙的做法之前,我們先來了解一個有趣、重要的理論。

2008 年,《連線》雜誌創始主編 Kevin Kelly 提出了著名的「1000 個鐵桿粉絲」(1000 True Fans)理論。他認為,創作者不需要數百萬的粉絲,只需要 1000 個願意購買你所有作品的鐵桿粉絲,就足以維持創作生涯。

這個理論的核心在於:深度連結比廣度觸及更重要。

一個鐵桿粉絲的價值,遠超過 100 個普通關注者。他們不只是消費者,更是你的品牌大使、口碑傳播者,甚至是共同創造者。

於是,我想從一個學習者(鐵粉?)的角度,來分享我的親身經驗。

我是雷蒙第四屆 Notion 訓練營、2024 年復盤訓練營的學員,也購買過雷蒙其他幾堂我有興趣的課程,同時也是生活黑客之路的會員。

具備這樣身分的我,這 10 點內容有很深的感受。

剖析《超級個體工作術》課程的深層意義

這堂「超級個體工作術」課程到底在賣什麼?先看看雷蒙在自己的 Threads 分享,想讓大家了解的事情,如截圖:

儘管雷蒙即將上架的課程名稱,與其他社群目前對於雷蒙的討論都圍繞著「超級個體」和「數位工具(Notion)」,但雷蒙自己說開設此課程的目標,從來不是要讓每個人都成為「超級個體」。

真正目的是幫助學員:「少走彎路、發現可能性、認知升級,找到從 0 到 1 的路徑」。

課程的重點不在於數位工具的操作,而是要將「建立新時代的工作思維、問題解決的流程」打磨出來。

雷蒙這段話真的不是空談,因為這些就是雷蒙他教學的核心價值具體呈現。

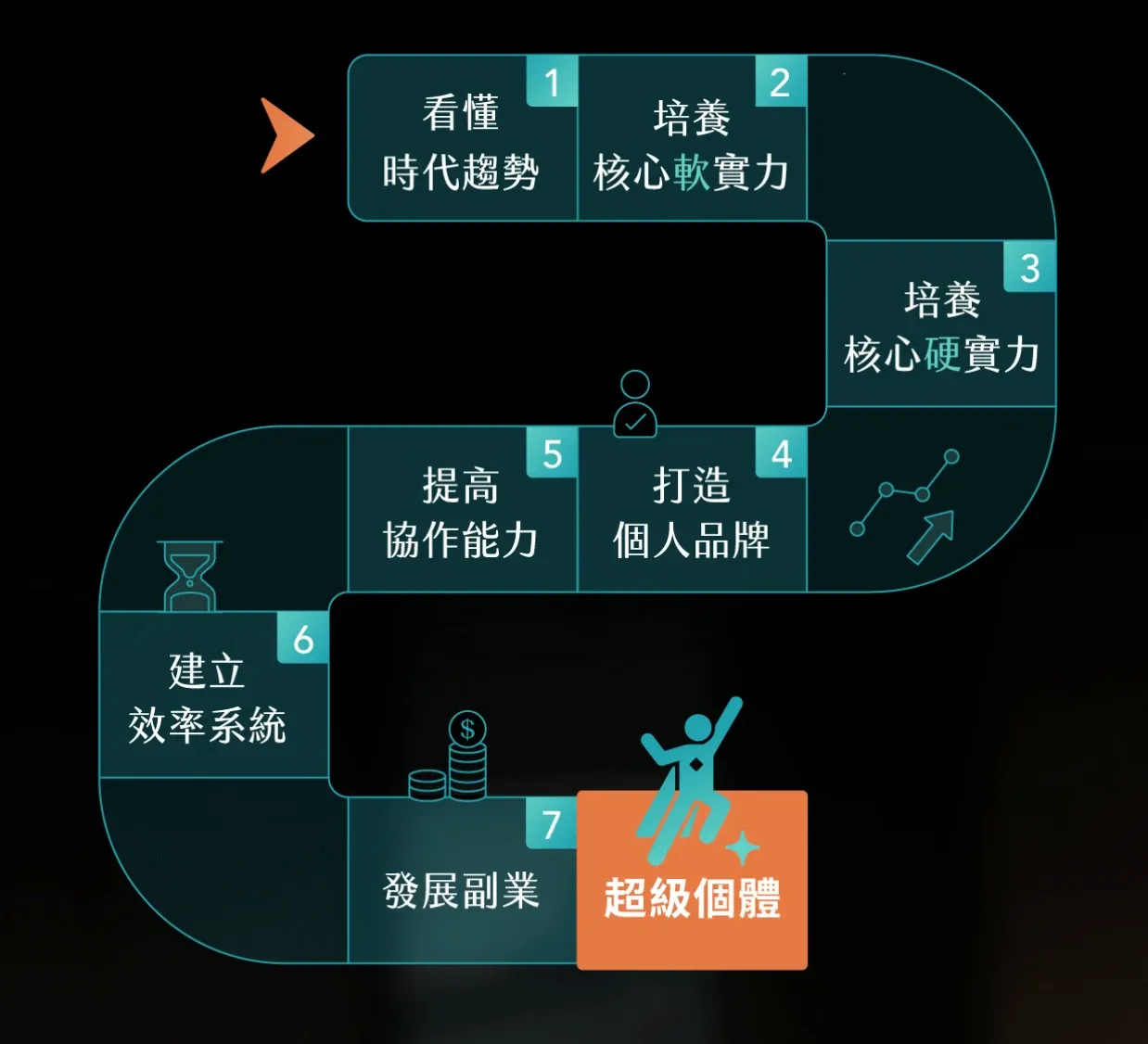

超級個體工作術|課程模組設計(來自課程頁面)

看到雷蒙提出的這些內容,我的腦中浮現了好多接觸雷蒙後上過的課程,以及在 Discord 社群的看見與體驗。

身為一個參與過多堂雷蒙課程、也有訂閱電子報的夥伴,我想以身為學習者的經驗與觀點,談談我觀察到的雷蒙,以及他的課程吸引人的部分,進而來延伸思考他是如何養出一批鐵粉的?

雷蒙在數位工具教學上的獨特之處:挖掘需求、培養思維,而非只是功能操作

以目前趨勢來說,數位工具的介紹與操作教學,絕對是市面上吸引大家購買課程的主因。

但接觸過雷蒙的課程,就會明白他的教學核心,更強調的是,放在引導學習者主動思考該怎麼駕馭這些工具?而非單純的工具操作。

學會操作一個工具,真的是人人都能夠達成的事情,只是學習速度快慢而已,並沒有什麼好比,也不具備差異化,大家都可以。

但是,要能夠運用想像力、具備思考邏輯的能力,差距馬上就會顯現。

記錄思路,建立個人工作流:不只是給你魚竿

雷蒙的每個課程中,都能看見他對於這件事情的重視,以及極力想培養與推廣的重點。

課程中會一直強調要記錄自己的「思路」,也就是你的「思維路徑」、「工作流程」,用什麼方式都好,只要能夠傳達出來就行。

當設計一個系統或處理某事時,記錄下「為什麼這樣做」的思考過程非常重要,因為能展現一個人的「思考邏輯」。

像我自己很喜歡圖文紀錄,所以經常採用文字搭配圖像,做出屬於我特質的輸出。

數位工具在不同的人手中,會呈現不同的結果樣貌,有別於傳統工作「依樣畫葫蘆」或是線性思考的模式,更強調的是屬於個人的思考能力和想像力。

AI 逐漸普及的時代,操作 AI 工具已是基本技能,真正的差異在於每個人「想像力」和「創新」的能力,以及如何引導數位工具產生新玩法,才是你我的差異之處。

數位工具只會不斷推陳出新,永遠在變,學習不完。

不變的是,持續學習和運用新功能的能力。

簡單說,雷蒙的特別並不在於他多會操作數位工具,而是他永遠在 push 你要記下自己為什麼那樣操作、使用這個數位工具。

不是直接給魚,也不只是給你魚竿教你怎麼釣魚,而是拉到最本質,引導你思考:

「你釣魚是為了什麼?」

明白自己為什麼要釣魚之後,你會有各種不同的釣魚方法,每個人的「為什麼」都不一樣,而這些方法就能成為你的工作流。

雷蒙的教學之所以特別,在於他不是要你做出跟他一模一樣的東西,而是透過引導的方式,推動你運用自己的思維,設計出不同於他使用數位工具的方式與樣貌。

以親身經驗觀察「雷蒙如何培養鐵粉?」

在雷蒙回答「如何養出一批鐵粉」的 10 點中,我提取幾個核心觀點:

公開掙扎與痛點,展現真誠:建立情感連結的基石

無論在社群平台、部落格等其他場域,經常能看到雷蒙樂於分享自己曾遇到的困難以及解決方案,就是雷蒙一再說明的:要記下思路。

要能在事後分享完整的過程,絕對是需要記錄思維路徑才能回顧,否則大部分的人其實只能分享眼前結果,無法仔細分享「為什麼」的過程。

光是這樣,我就覺得是「真誠的展現」。

你能夠從公開的思路中看見雷蒙的「因為」&「所以」,而很多人其實都有類似的困擾,藉由雷蒙公開自己的掙扎以及解決,大家能少走一點冤枉路(因為已經有人幫你試錯了),或腦海中激盪出不同的解決方案。

這正是 Kevin Kelly 理論中強調的:鐵桿粉絲需要的不只是產品,更是與創作者的情感連結。

提供「讓人想回頭的內容」:創造持續價值的內容策略

看到這段話,我立刻想到每次都會在 Threads 看到一張圖,圖中列出一堆數位工具的 logo,標題只會寫著:OOO 工具,完全沒有發佈者的使用經驗、情境運用。

這種帳號的內容,絕對不會是讓人想回頭的那種。

好不好用不是你畫張圖列出來告訴我有哪些可以用,而是想知道「為什麼」好用?

就像購物頻道都會當場炒菜給你看,可以怎麼使用鍋子、炒出來的菜如何?讓你親眼看到後,再決定要不要打電話訂購。

那為何你推一個服務或工具產品,卻不分享使用心得或操作一次給大家看啊?

當然,能夠立即讓你看到他怎麼操作、如何套用在哪種情境中,那也只是當下或者是短時間的事情。可是在往後其他時間,還能夠回頭來找你,就表示這個內容已經深深刻在對方腦海裡了。

來分享一個現在自己正遭遇的事情 ——

我參加了雷蒙的 2024 復盤訓練營,自那之後我因為開始實踐復盤,又接觸到另一個也很不錯的分享者「朱騏」。從 2024 年到今年,我的復盤一直都斷斷續續,無論是日、週、月復盤都一樣,總是無法持續超過半年。

我為了解決這個痛點,今年第二季又回頭看了復盤訓練營的內容,以及朱騏分享的資訊,直到最近,我才終於在回頭的這個過程,調整好自己復盤的細節,降低復盤的摩擦度,解決了這個問題。

我想說的是,為什麼我的解決方案不是尋求新的復盤方法或工具?而是藉由過去學習復盤的這兩個分享者教導的資料中再次複習、溫故知新呢?

因為在實踐的過程中,我體驗到他們分享的內容是真的有料、有意義、對我有實質幫助,我只是藉由重新進入他們給予的資訊中,再刺激自己思考,我有什麼其他能嘗試的作法?

以這件事情對我而言,雷蒙和朱騏這樣注重品質的經營者,會分享使用工具的實際過程、結果以及心得,並直接告知優缺點等,這些內容才真正有價值,值得反覆回味。

讓別人看見能幫助他們解決實際的痛點,

這種內容才具備價值,也才能吸引人回頭。

鐵粉是篩選出來的,不是養的

這段話,讓我有了另一個觀點出現。

其實鐵粉是靠他們自己篩選出來的,若以社群經營者或教學者而言,這是一個被動的過程,但對於鐵粉來說是件主動的事情。

這樣說好像還是有點模糊,簡單說,學習者、閱讀者、參與者自身的行動力才是關鍵。

無論是訂閱電子報、或是參與線上/線下課程,在吸收資訊後,有沒有真的「行動」才是重點。

假設我在上完復盤訓練營之後,完全沒有開始進行任何復盤的行動,我是絕對不會有任何問題的,因為:

問題來自於行動

有問題不是壞事,有問題才會有需要解決、強迫思考、再次行動的循環。

從參與雷蒙課程的學員或是 Discord 社群中都可以發現,為什麼學員的黏著度特別高?或是 Tobie 偷偷所說的「鐵粉」,很大的原因來自這些學員自身的特質。

剛好我最近正在閱讀《底層邏輯》,裡面就提到了解決問題的方式不同:

大膽假設 → 小心求證 → 結論 → 調整

你散發出怎麼樣的氛圍,就會吸引哪些人,簡稱:物以類聚!

所以我才會說這個篩選是源自於鐵粉自身,而並非雷蒙來進行篩選或是養出來的。

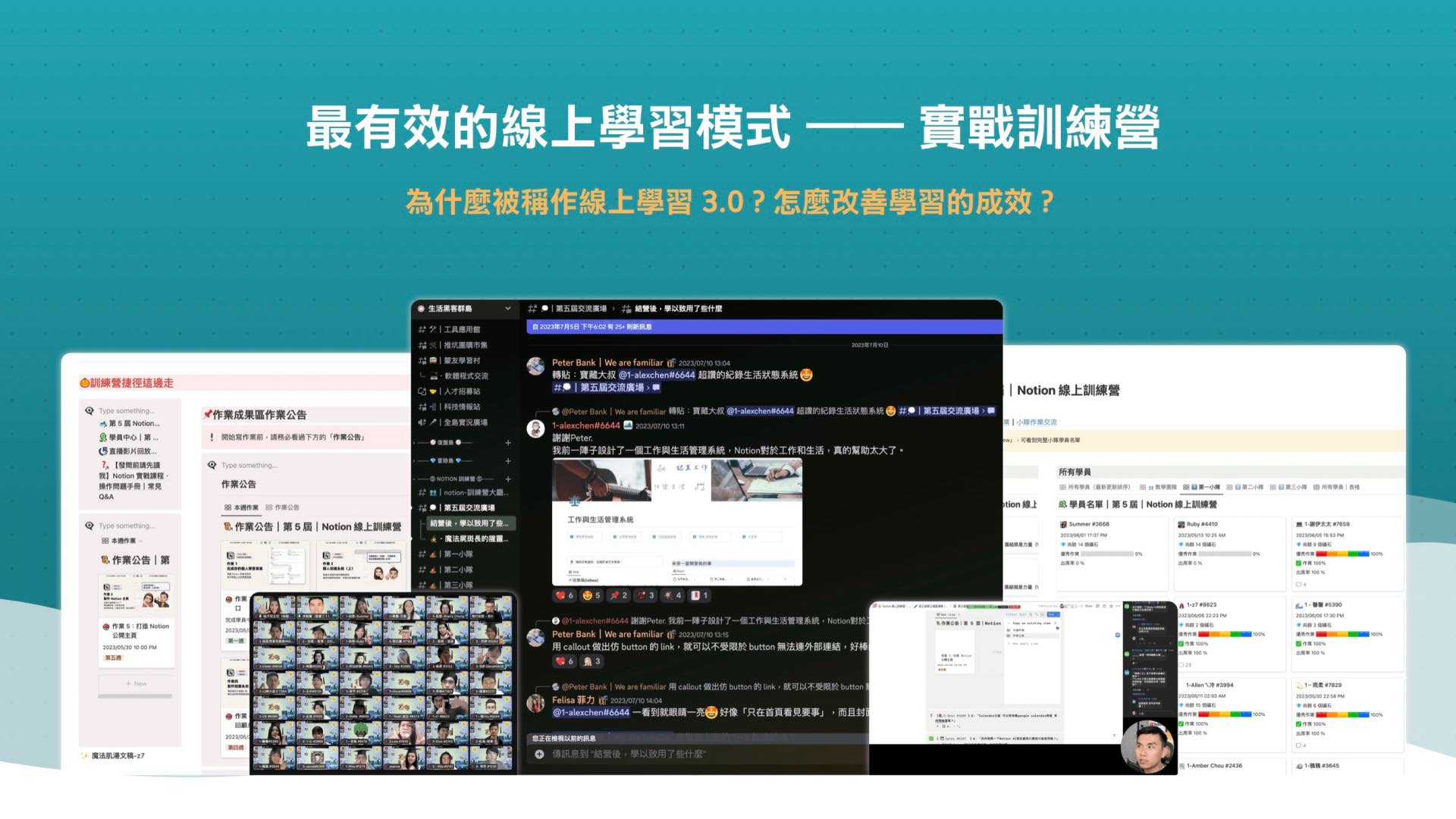

「網狀學習」和「真誠 > 頻率」的核心理念

我過去的論文研究跟學習型組織相關,對於定義或是紙上談兵的狀況,實在再熟悉不過。

在參與 Notion 訓練營的時候又接觸到「網狀學習」一詞,剛開始還是覺得很虛幻,就像過去看過的文獻一樣。

但隨著每一次的學員分享/提問,或是去瀏覽其他學員的思路與結果,就慢慢體驗到「網狀學習」的真諦了。

很想跟大家分享,我自己寫過一篇文章,是有關閱讀完挪威長照跨域共學設計的反思,挪威的長照體系就是利用網狀學習的概念,在進行長照專業知能的學習分享。

以雷蒙設計創造的生活黑客群島 Discord 社群來說,就是相同的概念。

社群成員皆來自不同專業背景,相同之處則是大家都有在使用 Notoin,各自分享與討論如何使用 Notion 來解決生活或職場中所遭遇的問題。

藉由多視角的交流,來擴大使用 Notion 的數位工具的網路,大家在過程中或許不自知,但調整視角以外在來觀察,就能明顯看見每一個學員身上,都放射出往不同方向的連結線,靜靜地形成緊密連結的社群群體,每一根連結線都很牢固。

更重要的是,每一根連結線都是雙向而非單向的,因為都是由發自內心的真誠、疑問、幫助形成的一條連結線。

這也關聯到雷蒙提到的:真誠 > 頻率。

每一次的幫助或被幫助,都是讓這個學習網路更牢固的原因,也只有這樣的互動才是真正能夠體會形塑出網路的樣貌。

呼應前面曾提及的「不變的是,需要持續學習和運用新功能的能力。」

這件事情在這個學習網路中持續發生著,這是一個人絕對需要的能力。

而且在雷蒙的身上你能觀察到他就是這樣的人,他貫徹實踐並身處的網狀學習就是具備這樣的特質,所以才持續吸引更多願意學習的人加入,原本在裡面的人也因這個特質而繼續運行著。

- 作者&原文出處:學習蔣 LearnChiang

延伸閱讀

會員討論